電気電子工学科

研究紹介

研究者紹介INDEX

研究者紹介

機械工学系(機械工学コース) 研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 伊藤 安海 | 教授 | 医療・福祉工学、 科学捜査・法科学、 材料力学、 安全工学 |

・コンピュータシミュレーションを用いた受傷リスクの定量評価 ・高齢ドライバー運転診断・リハビリシステムの開発および社会実装 ・マットレスやリカバリーウエア等の性能および安全性の評価 ・事件・事故の法医工学鑑定技術の開発 |

| 岡澤 重信 | 教授 | 構造力学、 計算工学 |

・非線形有限要素法, ・衝撃・衝突解析 ・自動車をはじめとする輸送機械の性能評価シミュレーション |

| 中山 栄浩 | 教授 | 材料工学、 金属材料、 構造材料 |

・強ひずみ加工による金属のミクロ組織と機械的性質の改善 ・高周波プラズマ装置を用いたステンレスの窒化処理 ・析出硬化型アルミニウム合金における熱処理の最適化 |

| 野田 善之 | 教授 | 機械力学・制御、 動的システム設計、 人間機械系の解析と制御 |

・搬送システムの制振制御 ・人間機械協調制御 ・不整地での搬送台車 |

| 青柳 潤一郎 | 准教授 | 宇宙推進工学 | ・宇宙機搭載用ロケットの動作特性把握と性能向上 |

| 秋月 拓磨 | 准教授 | 計測工学、 信号・画像処理、 生体情報計測 |

・手先加速度-振動情報を利用したドライバ心身状態の推定 ・作業者視点映像と行動情報を利用した人-植物生体情報の計測 ・ヒト指先サイズの圧電振動式力センサの開発 |

| 大原 伸介 | 准教授 | 機械力学・制御、 ロボット工学 |

・複数台移動ロボットの制御 ・ビジュアルサーボシステム ・ドローンの飛行制御 |

| 鍵山 善之 | 准教授 | 医用画像処理、 バーチャルリアリティ、 手術計画AI、材料力学等 |

・整形外科向け自動手術計画AIの開発 ・バーチャルリアリティデバイスを用いた手術計画支援システムの開発 ・歯科口腔外科顎関節接触圧解析システムの開発 |

| 角田 博之 | 准教授 | 流体工学 | ・噴流の流動制御 ・空力音と関係した物体周りの流れの調査 ・円管内における冷媒の流動と伝熱 |

| 鳥山 孝司 | 准教授 | 熱工学、 計測工学、 計算工学 |

・熱エネルギーの有効利用法に関する研究 ・温度及び速度計測法の開発 ・GPUを用いた数値解析手法の開発 |

| 孕石 泰丈 | 准教授 | 加工学、 自動車工学、 画像処理工学 |

・砥粒切れ刃の定量評価に関する研究 ・研磨工具の開発 ・走行環境およびドライバーの状態認識 |

| 舩谷 俊平 | 准教授 | 熱工学、 熱流体の可視化計測、 流体工学 |

・気流を乱さない感温蛍光センサーの開発 ・低コスト型地中熱エアコンの開発 |

| 山本 義暢 | 准教授 | 流体工学、 熱工学、 核融合学 |

・極限環境における流れの高精度予測とモデリング |

| 杉山 裕文 | 助教 | 材料力学、 計算工学 |

・非線形有限要素法 ・衝撃・衝突解析 ・自動車をはじめとする輸送機械の性能評価シミュレーション |

| 田中 一眞 | 助教 | 制御工学、 精密位置決め |

・ころがり要素を用いた送り駆動系における動的挙動解析 |

| 塚本 祐作 | 助教 | 熱流体の可視化計測 | ・Particle Streak Velocimetryの基盤技術と応用 |

| 深澤 薫 | 助教 | 流体工学 | ・多孔管の流動特性 ・速度剪断層の計測と制御 ・小型風力発電システムの開発 |

| 山田 隆一 | 助教 | 軽金属材料、 材料加工、 バイオメカニクス関連 |

・放射線治療用マーカ留置ニードルの直進性に関する研究 ・医療用生体模擬材料の粘弾性評価手法の開発 ・生体吸収マグネシウム合金の疲労特性 |

機械工学系(メカトロニクスコース) 研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 石井 孝明 | 教授 | 無機材料・物性、 電子デバイス・電子機器、 設計工学・機械機能要素・トライボロジー |

・超音波アクチュエータ ・超音波モータ ・強誘電体(圧電セラミックス) |

| 金 蓮花 | 教授 | 応用光学、 量子光工学 |

・電気光学結晶を用いた2次元エリプソメータの開発 ・Dual位相変調器を用いた高速・高精度偏光計の開発 ・ラフな面における光学特性の評価 |

| 小谷 信司 | 教授 | 知能機械学、 画像工学、 システム工学 |

・障害者を支援する知能ロボット ・人工知能を活用した画像認識 ・モモ、サクランボのスマート農業 |

| 鈴木 良弥 | 教授 | 自然言語処理、 情報検索、 人工知能 |

・推薦システム ・文書分類 ・フェイクニュース検出 |

| 寺田 英嗣 | 教授 | マイクロ・ナノデバイス、医用システム、 知能機械学・機械システム、 設計工学・機械機能要素・トライボロジー、 知能機械学・機械システム |

・ヒューマンアシストシステムの開発 ・ロボットの衝突回避制御に関する研究 ・マイクロアセンブリロボットシステムに関する研究 ・サーボ機構用ノーバックラッシ減速機に関する研究 |

| 西崎 博光 | 教授 | 知能情報学、 知能ロボティクス、 教育工学 |

・深層学習によるマルチメディア情報処理(音・音声・画像・センシング信号) ・大規模言語モデルを用いた音声対話技術(音声認識を含む) ・AI・ロボットを用いた農業作業支援 |

| 牧野 浩二 | 教授 | 制御工学 | ・人間ロボット協調制御に関する研究 |

| 森澤 正之 | 教授 | 光センシング、 計測工学、 光機能性材料 |

・燃料性ガスに対するプラスチック光ファイバセンサの開発 ・POF湿度センサの高感度化に関する研究 |

| 石田 和義 | 准教授 | 設計工学、 機械機能要素、 トライボロジー (トライボロジー) (福祉工学) |

・トライボロジーに関する研究 ・レーザ加工の関する研究 |

| 北村 敏也 | 准教授 | 騒音制御 | ・共鳴構造体による低周波音の吸音 ・低周波音による建具がたつき ・低周波音の人体に及ぼす影響 ・格子状構造物による風切音発生に関する研究 ・高速列車走行による低周波音の発生 |

| 丹沢 勉 | 准教授 | 計測工学、 制御工学、 画像処理 |

・ステレオカメラによるロボット制御 ・ICTを用いた豚の個体管理システム ・視覚障碍者の支援システムの開発 |

| 平 晋一郎 | 准教授 | マイクロ・ナノデバイス | ・マイクロ流体デバイスの作製 |

| 渡辺 寛望 | 准教授 | 画像認識、 空間認識、 システム工学 |

・視覚障害者のための支援装置に関する研究 ・画像認識技術の農業分野への応用研究 |

| 北野 雄大 | 助教 | 知能機械学・機械システム (装着型ロボット) | ・パラレルリンクを利用した訓練機構の開発 ・脊椎固定具の開発 ・ジャイロを利用したアシストロボットの開発 |

| 孫 瀟 | 助教 | 知能機械学・機械システム | ・複数ロボットアームの衝突回避と協調制御 ・深層強化学習を用いたロボットのデジタルツイン ・肩リハビリテーションロボットの開発 |

| 原田 裕生 | 助教 | 計測工学、 知能機械システム、 医用システム |

・超高周波超音波による屈折率制御技術と可変焦点レンズの開発 ・水熱合成法を用いた圧電材料の開発 ・フィルムパッチ型光音響センサの開発 |

| レオ チー シャン |

助教 | 教育工学、 知覚情報処理・知能ロボティクス、 知能情報学、 計算機科学 |

・深層学習(ディープラーニング)に基づく:マルチメディアの知的情報処理(音声認識・大規模言語モデル,手書き文字検出・認識・生成) ・スマート農業ロボティクス・化学反応のエネルギー予測 |

電気電子情報工学系(電気電子工学コース) 研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 内山 智香子 | 教授 | 非平衡統計力学、 数理物理、 物性基礎 |

・効率的な量子輸送スキームの開発 ・量子熱機関・量子バッテリーにおける制御プロトコルの開発 ・量子開放系ダイナミクスの理論手法の開発 |

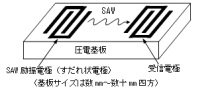

| 垣尾 省司 | 教授 | 電子・電気材料工学、 通信・ネットワーク工学、 超音波エレクトロニクス |

・弾性波デバイスの高性能化に関する研究 ・導波型光デバイスの高機能化に関する研究 |

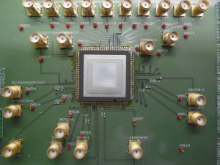

| 佐藤 隆英 | 教授 | 電子回路工学、 集積回路工学、 パワーエレクトロニクス |

・高機能アナログ集積回路の開発 ・高効率電源回路の開発 ・生体信号増幅回路の高性能化 |

| 關谷 尚人 | 教授 | 電子デバイス・電子機器、 通信・ネットワーク工学、 電力工学・電力変換・電気機器 |

・様々な用途のための小型・高性能超伝導フィルタの研究 ・様々な方式を用いた高効率超伝導ワイヤレス電力伝送の研究 |

| 鍋谷 暢一 | 教授 | 結晶成長、 結晶工学、 応用物性 |

・格子不整合へテロエピタキシー ・半導体光デバイス ・高効率太陽電池 |

| 塙 雅典 | 教授 | 光通信、 光センシング、 信号処理 |

・水中光無線通信 ・サブナノスケール微細変位の光計測 ・水中音響無線通信他 |

| 矢野 浩司 | 教授 | 電子デバイス | ・Siおよびワイドバンドギャップ半導体の研究開発 |

| 宇野 和行 | 准教授 | レーザー、 レーザー加工、 レーザー医療・美容 |

・中赤外気体レーザーの開発 ・深紫外・真空紫外気体レーザーの開発 ・レーザープロセシングにおける品質向上や形状制御の研究 |

| 小川 覚美 | 准教授 | 電子デバイス・電子機器 | ・高効率電源回路に関する研究 ・低電圧・広帯域電流モード信号処理回路 ・スイッチドキャパシタ技術を用いたセンサ信号処理 |

| 小野島 紀夫 | 准教授 | 有機エレクトロニクス、 半導体デバイス工学 |

・有機デバイス ・印刷プロセス ・静電スプレー技術 |

| 白木 一郎 | 准教授 | 表面界面物性、 走査型プローブ顕微鏡技術 |

・ペロブスカイト型金属酸化物の表面構造解析 ・走査型プローブ顕微鏡を用いた表面電気磁気特性評価 ・多探針法によるプルシアンブルー類似体の電気及び磁気特性評価 |

| 鈴木 雅視 | 准教授 | 電子・電気材料工学、 圧電薄膜、 弾性波デバイス |

・高機能圧電薄膜の開発 ・薄膜配向制御技術の開発 ・高周波弾性波デバイスの開発 |

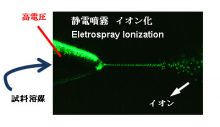

| チェン リーチュイン |

准教授 | 質量分析、 エレクトロスプレーイオン化、 分析化学 |

・高圧エレクトロスプレーを用いた帯電ナノ液滴のサイズ制御とその応用 ・超大気圧高温エレクトロスプレーの特性及び新規応用 ・アンビエント質量分析を用いた生体分析 |

| 橋本 一成 | 准教授 | 統計力学 | ・非平衡統計力学 ・スピントロニクス |

| 本間 聡 | 准教授 | 電子デバイス・電子機器、 光情報記録・処理、 光計測 |

・大容量ホログラフィックメモリの開発 ・ホログラフィーを用いた光波の波面制御 ・光波の波面計測 |

| 山本 真幸 | 准教授 | 電子デバイス、 半導体物性 |

・耐過酷環境SiC半導体デバイスおよび集積回路 |

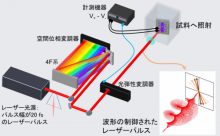

| 伊藤 宙陛 | 助教 | レーザー波形制御、 レーザー応用工学、 光熱流体力学 |

・光の全物理量が設定可能な波形整形技術の開発 ・ワイヤレスに駆動エネルギーを精密分配するための光-運動エネルギー変換原理の確立 ・光観察と光駆動操作がリアルタイムに連携する新しい光センシングシステムの構築 |

| 作間 啓太 | 助教 | 薄膜、 電子・電気材料工学 |

・機能性酸化物薄膜の開発とその薄膜を用いた高周波機器の開発 |

| 藤田 誉大 | 助教 | 電子デバイス・電子機器 | ・無線電力伝送システム ・アナログ集積回路 ・組込みシステム |

電気電子情報工学系(コンピュータ理工学コース) 研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 岩沼 宏治 | 教授 | 人工知能基礎、 データ工学、 ソフトウエア科学 |

・系列データマイニング ・負の相関ルールマイニング ・定理自動証明 |

| 小澤 賢司 | 教授 | 音響情報処理、 感性情報工学、 心理音響学 |

・マイクロホンアレイを利用した音源分離 ・音楽信号による打診の実現 ・高臨場感オーディオの探求 |

| 郷 健太郎 | 教授 | ヒューマンコンピュータインタラクション、 人間中心設計、 ソフトウェア工学 |

・シナリオベースドデザイン ・文字入力手法 ・プロトタイピング手法 |

| 高橋 正和 | 教授 | ソフトウエア工学、 安全性解析、 セーフウェア、 福祉情報工学 |

・ソフトウェア工学 ・安全性解析 ・セーフウェア |

| 豊浦 正広 | 教授 | IoTセンサデータ解析、 ディジタルファブリケーション、 画像・映像処理 |

・人間行動解析 ・テキスタイルデザイン ・大規模言語モデル応用 |

| 服部 元信 | 教授 | 脳型情報処理、 記憶モデル、 深層学習 |

・ニューラルネットワークの破局的忘却の抑制 ・脳を模倣した記憶モデル ・知識の転移や適応によるロバストなニューラルネットワークモデル |

| 福本 文代 | 教授 | 計算言語学、 自然言語処理、 情報検索 |

・ 書き手の感情理解、文のスタイル変換などのテキスト解析、生成 ・ 観光地、商品などの情報推薦 ・ AI生成文書の検出、偽情報検出 |

| 茅 暁陽 | 教授 | 画像処理、 視覚情報処理、 コンピュータグラフィックス |

・AIによる画像処理、拡張現実、及びe-ヘルス、スマート農業への応用 |

| 渡辺 喜道 | 教授 | 計算機科学、 ソフトウェア科学、 ソフトウェア品質管理 |

・ソフトウェアの品質モデルに関する研究 ・ソフトウェア開発方法論に関する研究 ・ソフトウェア品質保証に関する研究 |

| 井上 武 | 准教授 | 情報ネットワーク、 コンピュータネットワーク |

・情報通信ネットワークの設計 ・データセンタネットワークの設計 |

| 小俣 昌樹 | 准教授 | ヒューマンコンピュータインタラクション | ・マルチモーダルインタフェース ・知覚インタフェース ・Physiological Computing |

| 鍋島 英知 | 准教授 | 情報学基礎、 知能情報学、 人工知能 |

・計算困難問題に対する効率的解法の理論と実装 ・制約プログラミングによる知識表現と推論 ・並列・分散処理基盤の設計と実装 |

| 古屋 貴彦 | 准教授 | 知能情報学、 3次元形状解析 |

・3次元点群データの解析 ・3次元形状や2次元画像などのマルチメディア情報検索 ・ニューラルネットワークなどの機械学習モデル |

| クップル ドミニク |

准教授 | アルゴリズム解析、 組合せ論、 情報理論 |

・大規模データ処理 ・テキスト索引 ・可逆圧縮 |

| 朱 臻陽 | 助教 | 画像処理、 視覚情報処理、 ユーザーインタラクション |

・画像処理を用いた視覚障害支援 ・深層学習による医療画像処理 ・ARとVRに関するユーザーインターフェース設計 |

| 鳥谷 輝樹 | 助教 | 音響・音声信号処理、 聴覚情報処理、 心理・物理計測 |

・骨導音知覚を応用した耳開放型騒音抑圧法 ・話者の自己聴取音に着目した没入型メディアの検討 ・耳内音響計測に基づく聴覚検査技術 ・発話時の聴覚フィードバック機構の理解 |

| ノヴァコフスキ カロル ピオトル |

助教 | 自然言語処理、 音声情報処理 |

・音声認識 ・機械翻訳 ・低資源言語や危機言語(特にアイヌ語)のコンピュータ処理 |

| 吉川 雅修 | 助教 | 数理工学、 ネットワーク情報工学、 学習分析 |

・Automated recognition of remate sensing images ・コンピュータネットワーク上の情報システム ・オンライン教育システム利用上の学習効果の把握と保証 |

| 張江 洋次朗 | 特任 助教 |

ソフトウェア工学、 ソフトウェア検証 |

・機械学習システムを対象とする振舞い検証システム”CodoMo”の開発 ・個体識別技術を用いた動態推定 ・行動予測による野生鳥獣被害抑制プロジェクト”ジビエDX”の提案 ・ペトリネット |

土木環境工学系(土木環境工学コース) 研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 齊藤 成彦 | 教授 | 構造工学、 地震工学、 維持管理工学 |

・コンクリート構造物の耐震性評価 ・構造物のライフサイクルシミュレーション ・コンクリート構造の破壊挙動解析 |

| 遠山 忠 | 教授 | 環境技術、 環境生物工学、 資源循環学 |

・生物機能を利用した排水と廃棄物の処理 ・バイオマスエネルギーやバイオマス資源の生産 ・微生物と植物の機能解析とその応用 |

| 原本 英司 | 教授 | 環境工学、 下水疫学、 微生物学 |

・微生物遺伝子マーカーを活用した水環境中の糞便汚染源の可視化 ・下水疫学調査による感染症の流行状況の監視システムの構築 ・途上国における病原微生物の汚染実態調査 |

| 武藤 慎一 | 教授 | 公共事業評価、 交通計画、 地域計画 |

・集積の経済を考慮した大規模交通施設(リニア中央新幹線、中部横断自動車道)整備の経済効果計測 ・新交通モード(空飛ぶクルマ、自動運転)導入における生産性向上効果の計測 ・脱炭素化達成に向けた水素エネルギー普及促進のための効率的な固定費用負担方法の検討 |

| 森 一博 | 教授 | 生物環境工学、 水質管理工学、 環境保全工学 等 |

・活性汚泥をはじめとする微生物浄化系の機能強化 ・植物-微生物共生系を利用した環境保全技術の開発 ・水生植物を用いた水質浄化と資源生産 |

| 吉田 純司 | 教授 | 耐震工学、 計算力学、 画像処理 |

・免震・制振デバイス ・ゴムの構成モデル ・AIを用いたインフラの検査技術 |

| 石井 信行 | 准教授 | 実験心理学、 構造工学・地震工学・維持管理工学、 交通工学・国土計画 |

・景観を軸にした地域プロデュースに関する研究 ・情報通信機器とVRの進歩がもたらすAR(拡張現実)景観に関する研究 ・アメニティと生態系に着目した景観デザインに関する研究 ・認知科学による構造物の造形論 ・橋梁の構造デザイン(F1-BRIDGE)に関する研究 |

| 大槻 順朗 | 准教授 | 河川工学、 環境水理学、 応用生態工学 |

・治水・利水・環境の調和した総合的な河川整備 ・気候変動適応策におけるNature-based Solutionの提案 ・川づくりの3次元化と活用方法 |

| 佐藤 賢之介 | 准教授 | セメント化学、 コンクリート工学、 維持管理工学 |

・セメント系硬化体の劣化メカニズムの解明 ・セメント系硬化体の物質移動性状に関する研究 ・低炭素型かつ機能性を有する次世代コンクリート材料の開発 |

| 相馬 一義 | 准教授 | 水工学 (水文学)、 地球惑星科学 (気象学)、 社会・安全システム科学(自然災害科学) |

・人間活動を考慮した気象・気候モデルの開発 ・アジアにおける人間活動が気候・水循環・水災害に与える影響評価 ・気象モデルとAIを活用した水災害リスク軽減手法の開発 |

| 竹谷 晃一 | 准教授 | 構造工学、 維持管理工学、 橋梁工学 |

・IoTセンサ等による構造物のヘルスモニタリング ・構造物の環境エネルギーを利用した環境発電 ・構造物の非破壊検査・点検に関する研究 |

| 中村 高志 | 准教授 | 環境動態解析 (同位体水文学・水質学象) | ・地下水資源(個人所有の浅井戸、水道・工場水源の深井戸、山体地下水、温泉水)の起源ならびに水質形成機構の把握 |

| 八重樫 咲子 | 准教授 | 土木環境システム、 河川生態学 |

・底生動物の群集構造解析 ・水生昆虫の集団遺伝解析 ・環境DNAによる水生生物調査 |

| 梶山 慎太郎 | 助教 | 土質力学、 地盤工学 |

・補強土に関する研究 ・安息角に関する研究 |

| 佐藤 史弥 | 助教 | 防災工学、 都市計画、 土木計画 |

・富士山噴火時の溶岩流からの避難計画 ・ハザードマップの判読・理解度の計測 |

| 松浦 拓哉 | 助教 | 水文学、 地下水学 |

・黒部川扇状地および甲府盆地において、水質トレーサーや地下水解析を用いた地下水環境に関する研究 |

| 米田 一路 | 助教 | 土木環境システム、 環境動態解析、 細菌学 |

・水環境での大腸菌の生存能力に関する研究 ・水環境中における病原細菌の動態解析と健康リスク評価 |

| 劉 星委 | 助教 | 都市計画、 交通工学、 社会システム工学 |

・データサイエンス ・AI×交通ネットワークの需要予測 ・AI×地域交通施策 |

物質科学系(応用化学コース) 研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 奥崎 秀典 | 教授 | 高分子材料化学、 電子機能材料、 有機デバイス |

・導電性高分子の合成と有機エレクトロニクスへの応用 ・刺激応答性高分子を用いたフレキシブルセンサ・アクチュエータ |

| 小幡 誠 | 教授 | 高分子化学、 光機能性材料 |

・精密重合による特異構造高分子の合成研究 ・光医療用ドラッグデリバリーシステムのための高分子ミセルの研究 ・航空宇宙分野における風洞実験のための感圧感温塗料の研究 |

| 桑原 哲夫 | 教授 | 超分子化学、 有機化学、 ナノバイオケミストリー |

・環状オリゴ糖(シクロデキストリン)を用いる機能性色素材料の開発 ・新規有機超分子構造体の開発 ・超分子型有機フォトクロミック材料の開発 |

| 柳 博 | 教授 | 無機材料・物性 | ・新規酸化物半導体の探索 新規太陽電池に関する研究 |

| 米山 直樹 | 教授 | 物性化学、 有機伝導体 |

・新規有機超伝導体 ・強相関電子系有機結晶の育成と物性探索 |

| 植田 郁生 | 准教授 | 分析化学 | ・揮発性有機化合物濃縮デバイスの開発 ・揮発性有機化合物の新規分析法の開発 ・ガスクロマトグラフィー用新規カラムの開発 |

| 上野 慎太郎 | 准教授 | 無機材料化学、 セラミックス科学、 液相合成 |

・液相法による機能性セラミックスナノ粒子の合成 ・低温プロセスによる複合誘電セラミックス材料の開発 ・高品質セラミックス結晶の低エネルギー合成経路開拓 |

| 阪根 英人 | 准教授 | 機能物質化学、 無機化学、 分析化学 |

・無機イオン交換体の合成とイオン交換特性 ・ゼオライト蛍光体の合成と応用 |

| 小俣 香織 | 助教 | 触媒化学・資源化学プロセス | ・バイオマスから有用化学品を合成する金属酸化物触媒の開発 ・触媒機能に及ぼす水の影響の解明 ・アンモニアから直接高純度水素を製造するシステムの開発 |

| 福井 慧賀 | 助教 | 無機材料科学、 固体イオニクス・固体電気化学 |

・固体電解質を中心とした新規材料の探索 ・ヒドリドイオン伝導材料を活用した応用研究 |

| 山本 結生 | 助教 | 有機合成化学、 有機金属化学、 典型元素化学、 触媒化学、 プロセス化学 |

・元素の未知なる反応性を引き出す有機合成反応の開発と機能性分子合成への応用 ・グリーンケミストリーを指向した触媒反応 (有機触媒・遷移金属触媒・不均一系触媒)の開発 |

物質科学系(先端材料理工学科) 研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 近藤 英一 | 教授 | 電子・電気材料工学 | ・マイクロ・ナノ加工 ・集積回路材料 ・超臨界流体工学 |

| 張本 鉄雄 | 教授 | 応用光学、 量子光工学 |

・レーザーを用いた微細加工 ・光パラメトリックチャープパルス増幅 ・超短パルスレーザーの発生とその周波数変換 ・全固体レーザーとその応用 |

| 居島 薫 | 准教授 | 電気電子工学、 表面科学、 粒子線計測 |

・宇宙線ミュオンを用いた富士山の透視観測 ・宇宙線ミュオンを用いた王陵級古墳の透視観測 ・表面の電子スピン計測 |

| 内山 和治 | 准教授 | 近接場光学、 物性物理学、 走査トンネル分光法 |

・ナノ光電子機能デバイス ・ナノフォトクロミズム ・光電融合型計算 |

| 佐藤 哲也 | 准教授 | 物理化学、 薄膜・表面、 プラズマ科学 |

・極低温化学 ・表面処理 ・半導体プロセス工学 |

クリスタル科学研究センター(結晶ボンドエンジニアリング研究部門)研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 有元 圭介 | 教授 | 結晶工学、 マテリアルサイエンス、 半導体物理学 |

・格子歪み制御を用いた高性能半導体材料の開発 ・エピタキシャル結晶成長による半導体薄膜 ・量子構造の形成と物性評価、多結晶半導体形成技術に関する研究 |

| 綿打 敏司 | 教授 | 結晶工学、 無機材料工学、 材料工学 |

・単結晶育成技術の開発 ・酸化物単結晶の育成 ・結晶欠陥評価 |

| 長尾 雅則 | 准教授 | 物性II | ・単結晶ウィスカーの育成 ・酸化物高温超伝導体および超伝導ダイヤモンド薄膜の超伝導特性の評価 ・新規超伝導体の探索 |

| 丸山 祐樹 | 助教 | 結晶工学、 エネルギー関連化学、 無機材料・物性 |

・機能性酸化物の単結晶育成と新機能の創製 ・新規単結晶育成技術の開発 ・機能性無機化合物の単結晶育成と物性評価 |

クリスタル科学研究センター(結晶構造エンジニアリング研究部門)研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 武井 貴弘 | 教授 | 無機材料工学、 結晶化学、 資源環境関連材料 |

・層状化合物のソフト化学特性 ・無機質多孔体の合成とその吸着特性 ・無機-有機複合体の合成と電気化学特性 |

| 山中 淳二 | 准教授 | 結晶工学、 電子顕微鏡技術、 金属組織学 |

・透過電子顕微鏡法を中心とした半導体/耐熱合金の微細組織評価 ・半導体/耐熱合金の歪分布マルチスケール可視化新手法の開発 |

| 米崎 功記 | 准教授 | 無機材料・物性 | ・無機酸化物発光を利用した光機能性材料開発 ・無機酸化物蛍光体の発光特性評価 ・無機発光材料の結晶構造解析 |

| 齋藤 典生 | 助教 | 無機合成化学、 計算化学、 錯体化学 |

・金属クラスター錯体を構造要素に用いた結晶材料の構造・機能探査 ・結晶格子中のナノ空間を鋳型に用いたナノ複合材料の創成 ・アンモニア吸脱着が可能な新規結晶材料の探査 |

| 山田 伊織 | 助教 | 無機材料、 機能材料 |

・無機-有機複合界面デザインによる機能性材料の開発と評価 ・異種イオンの複合と存在状態制御による吸着材の特性最適化 |

クリーンエネルギー研究センター 研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 入江 寛 | 教授 | 材料化学、 光電気化学、 固体電子物性 |

・太陽光を化学エネルギーに変換する人工光合成(水分解による水素製造、二酸化炭素還元による有用物質合成)の研究 ・身の回りの未利用熱を電力に変換する熱電変換技術を利用した環境発電、太陽光による熱電変換効率向上の研究 |

| 犬飼 潤治 | 教授 | 燃料電池、 水電解、 電極表面科学 |

・先端構造・機能解析 ・装置開発 |

| 柿沼 克良 | 教授 | 固体化学、 電気化学、 燃料電池 |

・燃料電池 ・水電解用電極触媒の合成と機能解析 |

| 二宮 啓 | 教授 | 量子ビーム科学、 表面分析、 質量分析 |

・新しい液滴イオンビームの生成とその応用に関する研究 ・全自動かつ連続測定可能な質量分析用イオン化装置に関する研究 ・ヒートパルス脱離を利用した質量分析に関する研究 |

| 宮尾 敏広 | 教授 | 触媒化学 | ・高階層多孔体触媒 ・燃料電池電極触媒 ・水素化・脱水素触媒プロセス |

| 宮武 健治 | 教授 | 高分子化学、 応用物理化学 |

・イオン伝導膜の開発と電気化学デバイス(燃料電池、電解セル、全固体電池など)への応用 |

| 和田 智志 | 教授 | 機能材料・デバイス、 電子セラミックス、 強誘電体物性 |

・ドメインエンジニアリングによる非鉛系圧電材料の作製 ・誘電体ナノキューブの合成とその集積化 ・強誘電体ナノ粒子の合成と物性評価 |

| 内田 裕之 | 特任教授 | 電気化学 | ・固体高分子形および固体酸化物形燃料電池用電極触媒の設計 |

| 葛目 陽義 | 准教授 | 電気化学、 物理化学、 分析化学 |

・最表面オペランド計測技術の開拓 ・クリーンエネルギー触媒の固液界面素過程の機構解明 |

| 髙嶋 敏宏 | 准教授 | 電気化学、 光電気化学、 触媒化学 |

・人工光合成に向けた光エネルギー変換材料の開発 ・多電子移動反応(水分解、CO2固定、硝酸還元など)触媒の創製 ・金属酸化物ナノ複合体材料の合成 |

| 三宅 純平 | 准教授 | 高分子化学、 機能材料・デバイス、 有機化学 |

・高分子合成法の開拓 ・イオン導電性高分子電解質膜に関する研究 |

基礎科学系(基礎教育センター) 研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 安藤 英俊 | 教授 | 人工知能、 高速並列計算、 計算機システム |

・人工知能応用 ・GPUコンピューティング ・画像/映像処理 |

| 石川 陽 | 教授 | 光物性理論、 量子光学理論、 非平衡量子統計力学 |

・光と物質の相互作用に関する理論的研究 ・量子多体系の非線形非平衡ダイナミクス ・量子系における熱的現象に関する理論的研究 |

| 小須田 雅 | 教授 | 代数学 | ・Diagram 代数の表現論 |

| 酒井 優 | 教授 | 半導体光物性、 ナノ光学、 量子光学 |

・半導体歪みの高分解能測定と新規光デバイス応用 ・半導体ナノ構造における光学特性評価 ・メゾスコピック光電子機能の解明と多探針近接場光顕微鏡の開発 |

| 清水 毅 | 教授 | 生産工学(機械加工学、計測工学) | ・新しい加工方法の提案 ・加工後の評価 ・画像を応用した計測手法 |

| 鈴木 智博 | 教授 | 情報通信、 ソフトウェア、 計算機科学 |

・数値計算 ・高性能計算 ・数理最適化 |

| 野原 愼士 | 教授 | 応用電気化学 | ・スーパーキャパシタ用電極材料 ・水電解用電極触媒 |

| 星野 歩 | 教授 | 表現論、 量子可積分系 |

・量子可積分系に付随する代数系の表現論 |

| 宮嶋 尚哉 | 教授 | 無機材料/物性、 炭素材料工学、 吸着工学 |

・炭素材料の高次構造制御 ・バイオマス資源の炭素材料変換 ・ハロゲン/水熱改質 |

| 村中 司 | 教授 | 結晶工学、 半導体物性、 半導体デバイス |

・分子線エピタキシー法による酸化亜鉛半導体の低温形成とフレキシブルデバイス応用 ・分子線エピタキシー選択成長法によるII-VI族希薄磁性半導体ナノ構造の形成とデバイス応用 |

| 井上 久美 | 准教授 | 電気化学、 分析化学、 生命工学 |

・バイオセンサ ・化学センサ ・バイオイメージング |

| 小松 尭 | 准教授 | 量子ウォーク、 確率論 |

・被覆グラフ上の量子ウォークの漸近挙動の解明 ・極限定理/定常性/局在性/再帰性 ・異常検知 |

| 東海林 篤 | 准教授 | 光物性物理学(半導体・誘電体) | ・クレブシュ=ゴルダン係数 ・非局所応答理論 ・磁性フォトニック結晶 |

| 中村 一彦 | 准教授 | 通信・ネットワーク工学 | ・超広帯域無線システムに関する研究 |

| 山浦 浩太 | 准教授 | 代数学 | ・ホモロジー代数的手法を用いた多元環の研究 |

| 入江 佑樹 | 助教 | 組合せゲーム理論、 代数的組合せ論 |

・ゲーム ・組合せ構造 ・代数構造 |

| 則竹 史哉 | 助教 | 基礎物理化学、 固体地球科学 |

・珪酸塩液体/ガラスの物性 ・珪酸塩、氷などの結晶の物性 ・分子シミュレーション |

| 坂野 斎 | 助教 | 物性物理学、 光物性 |

・電子系の内在電磁場への応答理論 ・フォトンブリーディングデバイスに共存する高効率発光と巨大磁気光学効果の理論 |

国際流域環境研究センター 研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 遠山 忠 | 教授 | 環境技術、 環境生物工学、 資源循環学 |

・生物機能を利用した排水と廃棄物の処理 ・バイオマスエネルギーやバイオマス資源の生産 ・微生物と植物の機能解析とその応用 |

| 原本 英司 | 教授 | 環境工学、 下水疫学、 微生物学 |

・微生物遺伝子マーカーを活用した水環境中の糞便汚染源の可視化 ・下水疫学調査による感染症の流行状況の監視システムの構築 ・途上国における病原微生物の汚染実態調査 |

| 相馬 一義 | 准教授 | 水工学 (水文学)、 地球惑星科学 (気象学)、 社会・安全システム科学(自然災害科学) |

・人間活動を考慮した気象・気候モデルの開発 ・アジアにおける人間活動が気候・水循環・水災害に与える影響評価 ・気象モデルとAIを活用した水災害リスク軽減手法の開発 |

| 中村 高志 | 准教授 | 環境動態解析 (同位体水文学・水質学象) | ・地下水資源(個人所有の浅井戸、水道・工場水源の深井戸、山体地下水、温泉水)の起源ならびに水質形成機構の把握 |

附属ものづくり教育実践センター 研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 猿渡 直洋 | 准教授 | 機械材料、 金属工学 |

・アルミニウム合金の熱処理効率化 ・金属材料のアップサイクル技術 ・摩擦攪拌プロセスを利用した金属材料の高機能化 |

機器分析センター 研究活動

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 藤井 一郎 | 准教授 | セラミックス、 強誘電体、 圧電体 |

・固相結晶成長法による非鉛圧電単結晶の作製 ・新規非鉛圧電材料の開発 ・電気光学透明セラミックスの作製 |